科学家曾做过研究,一般人每周可能吃进5克的塑胶,相当于吃掉一张信用卡。现代人,用塑胶容器外带热食是生活的日常,融出的塑化剂是另一个危机。

塑胶制品无所不在,分解速度非常缓慢,会因材质特性、环境因素而脆化,裂解成「塑胶微粒」,透过饮食、呼吸进入人体,干扰内分泌调节机制。

正在危害食品安全、人体健康的塑胶微粒(Microplastic),又称「微塑胶」,其定义为直径或长度少于5毫米的块状、细丝或球体的塑胶碎片。其中,也包含小于0.1毫米的奈米塑胶微粒,对人体危害更大。

台北医学大学食品安全系副教授廖凯威说,塑胶微粒来自塑胶产品,因光、热、氧化而脆化,进而分解成更小的颗粒,释出到水源、海洋。

塑胶微粒因为体积小,进入海洋后常被浮游生物或贝类误食,经由食物链累积在中高阶掠食者的体内,再经过渔获捞捕,间接影响人类的健康。这些塑胶含有的物质可能影响激素分泌,有些塑胶微粒可经由消化系统排出,有些跟着血流在人体内移动,到达各个器官及组织。如果沉积在大脑,易增中风、失智等风险。

有些人会把塑胶微粒跟塑化剂混为一谈,廖凯威强调,二者在本质上有极大差异性,塑胶微粒和塑化剂是两回事。

塑化剂是一类化学添加剂,主要作用是增加塑胶的柔韧性与延展性,塑胶成分在高温下溶出的物质,容易影响健康。

廖凯威说,塑化剂广泛应用在塑胶制品、建材、胶粘剂、化妆品、保养品、个人护理用品等,最常见的是「邻苯二甲酸酯类化合物」。虽然对塑胶具有良好延展性与稳定性,但是对动物及人类生殖系统均有毒性,除了干扰荷尔蒙,还可能致癌,对生殖及发育皆有影响。

生活当中有多种常见塑胶制品,经常使用可能会释放出大量塑胶微粒,悄悄吃下肚。廖凯威指出,塑胶微粒、奈米塑胶微粒可以被人体器官吸收并累积。

这些无法被生物分解的物质无所不在,可透过食物、空气和水进入食物链,只要进入体内,就会被身体视为异物,接着引起发炎反应。

吃进塑胶微粒该怎么办呢?廖凯威说,多喝水、多摄取蔬菜水果、多运动,能靠汗水、尿液、粪便排出体外,但体积过小的塑胶微粒可能进入血液或是淋巴循环系统。

塑化剂以邻苯二甲酸酯类物质来说,同样可能透过饮食、皮肤接触或是呼吸方式,进入人体内,这类物质在人体的代谢速度相当快,半衰期约为4-48小时,经由肝脏代谢后,随尿液排出体外。

因此减少暴露相关产品并摄取足够水分,就能有助排出体外。

多喝水、多摄取蔬菜水果、多运动,能靠汗水、尿液、粪便将部分塑胶微粒排出体外。(图/123RF)

多喝水、多摄取蔬菜水果、多运动,能靠汗水、尿液、粪便将部分塑胶微粒排出体外。(图/123RF)

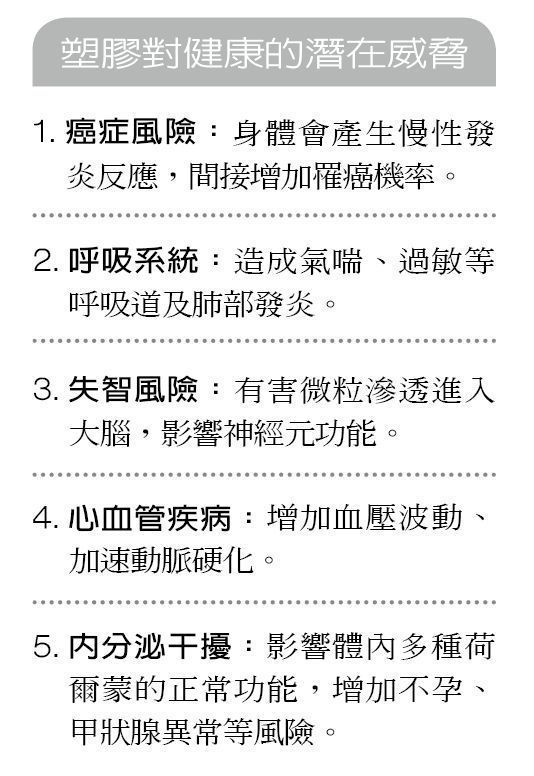

塑胶对健康的潜在威胁。(制表/元气周报)

塑胶对健康的潜在威胁。(制表/元气周报)后参与评论

暂无评论