去巴黎旅游,有一个不可不去瞻仰的地方—先贤祠(Pantheon),那里安息着伏尔泰、卢梭、雨果、居里夫人等世界伟人。先贤祠位于巴黎第五区的拉丁区,是一座新古典主义建筑,附近有卢森堡公园和来自世界各地的艺术家们集散地。

法国启蒙运动是18世纪发生的一场震撼世界的思想解放运动。这场由狄德罗为首的「百科全书」派发起的思想启蒙运动中,伏尔泰和卢梭是最杰出的代表和前驱。拿破仑认为,法国自从有了伏尔泰和卢梭,才真正开始有思想;雨果则点明,「说明伏尔泰其人,就等于说明了整个18世纪的特点」。

伏尔泰(Voltaire,1694-1778)的原名是弗朗索瓦.马利.阿鲁埃(Francois-Marie-Arouet),出身在巴黎一个中产阶级的法律公证人家庭。他自幼喜爱古希腊史诗,悲剧和古典主义戏剧。1717年,弗朗索瓦写了一些肆无忌惮的讽刺诗,挖苦新上台的摄政王,并用「幼主」之诗影射法国宫廷荒诞糜烂的生活,暗示法国会就此灭亡。

他被当局关进巴士底狱11个月,在狱中写了第一部剧本「伊底帕斯」,首次使用了「伏尔泰」这个笔名。第二年,「伊底帕斯」在巴黎公演,连续上演了45场,他获得「法兰西最优秀诗人」桂冠。后来,由于贵族罗昂公爵儿子的嫉妒欺负和派人殴打他,伏尔泰要与之决斗。在当时,决斗是被禁止的,伏尔泰第二次被关进巴士底监狱;为了防止法国贵族的继续迫害,他选择流亡英国。

在英国三年,伏尔泰对周围一切都感兴趣,悉心研究英国的君主立宪制、法律、宗教、商业、唯物论哲学、自然科学和文学。他写了25篇谈英国印象的通信,回国后集成「哲学通信」(又名「英国通信」)一书。伏尔泰对英国的议会政治十分关注,谈到自由的政府给社会带来的好处,抨击君主专制。

英国之行让伏尔泰对经验论哲学家洛克和牛顿的万有引力非常感兴趣,他在英国期间结识了一批朋友,苹果掉到牛顿头上的故事,就是他听牛顿的妹妹说起后,记录在「哲学通信」中的。伏尔泰是最早向法国介绍洛克哲学和牛顿力学的人,他敬佩洛克以物理学方法严谨论证关于人的智慧和思想意识问题。

伏尔泰对哲学和科学的追求也影响了他的艺术观,他从事大量的悲剧和喜剧创作。在「哲学通信」中,他介绍莎士比亚戏剧,认为莎翁在一些怪异的笑剧中,穿插了一些美丽的场景和伟大而恐怖的片段,故能引起极大轰动而获得成功。在「哲学通信」中,伏尔泰并不相信人类本性是完美的,他认为人就是矛盾与冲突的集合体,正是这种不完美才是人类最真实的状态。人类难能可贵之处在于人既有行动的激情,又有掌控行动的理性。自私是永远存在的。如果人没有自私和自爱,社会就不会形成和存在。

1734年,「哲学通信」在法国出版,一年之内,这本书供不应求,竟再版了10次。伏尔泰介绍英国君主立宪制,自由和文明,并批评法国思想的保守和僵化,这让法国当局非常震惊,下令逮捕出版商,焚烧存书,通缉作者。

为了避祸,伏尔泰住进夏德莱夫人的西雷古堡。在夏德莱夫人的世界里,伏尔泰生活了14年,写下了两部历史着作「路易十四时代」(1736)和「路易十五的秘史」(1743)。他认为只有哲学家才配写历史,在所有国家,历史都被虚无的故事扭曲,直到最后哲学家出来启迪人们。

伏尔泰的启蒙思想还体现在他的小说「老实人」中。这本书的笔调充满幽默,但核心内容却极端悲观,他塑造的几个主角都是「好人」,却在动荡的时代中流离失所,饱受摧残。书中主人公尖锐的嘲讽人类的命运,「几百次想自杀,却始终丢不下人生。这个可笑的弱点,大概就是我们的致命伤;时时刻刻要扔掉的枷锁,偏偏要继续背下去……,这不是愚不可及是什么?」好人不一定有好报,这是伏尔泰在「老实人」中作出的悲哀断言。

閲读是获取知识的方法,伏尔泰指出,「书读得越多而不加思索,你就会觉得你知道的很多;而当你读书而思考得越多时,你就会越清楚的意识到,自己知道得还很少」。他感到时间的无限和有限性,「最长的莫过于时间,因为它永远无穷尽,最短的也不莫过于时间,因为我们所有计画都来不及完成」。

伏尔泰一生交友很广。当普鲁士王腓特烈二世还是太子时,就写信给伏尔泰,幻想成为一名大诗人。他的感情近乎崇拜,「世上只有一个上帝,只有一个伏尔泰」。普鲁士王后来邀请伏尔泰去王宫,给予丰厚的年俸、勋章和美名,但伏尔泰感觉自己只是宫廷中一名文字工匠,最终离去。

伏尔泰获得金钱和世界声望后,在日内瓦湖边和瑞士、法国边境买下了费尔内庄园。这是他的家园,让人觉得他既不在法国又不在瑞士,成为游离世界的自由公民。西雷时期,伏尔泰已是狄德罗「百科全书」派的重要支撑者,这时他成为启蒙运动的精神领袖,被称为 「费尔内教长」。

伏尔泰在费尔内庄园自由自在写作,继续支持「百科全书」的出版发行,主编「哲学词典」,漫谈政治,写法律、道德、和哲学文章。费尔内成为当时欧洲的思想中心和启蒙思想家的避难所,被称为「欧洲的旅店」。

俄国女皇叶卡捷琳娜二世与伏尔泰也保持书信来往,自称是伏尔泰的女弟子,在俄国兴办教育,发展经济,鼓励艺术。伏尔泰也高度赞赏这位俄国女皇。

卢梭。(图为作者提供)

卢梭。(图为作者提供)

但启蒙思想家们的观点并不一致,伏尔泰与卢梭一生争吵不断,因为社会地位不同而产生不同的感受和判断。伏尔泰虽然对王权和贵族专横昏庸抨击不遗余力,但一直是上流社会人物;而卢梭基本上是个孤儿,到处流浪,生活在社会底层。他写的「社会契约论」认为,一个理想的社会建立于人与人之间而非人与政府之间的契约关系。他探讨是否存在合法的政治权威,「人是生而自由的,但却无时不在枷锁之中」。在社会契约中,每个人都放弃天然自由,而获取契约自由。在参与政治的过程中,只有每个人同等地放弃全部天然自由,转让给整个集体,人类才能得到平等的契约自由。

伏尔泰认为卢梭太天真了,写了一本「天真汉」,描绘一个天真汉从小生活在加拿大部落中,成年后回到法国。他与虚伪和狡诈的社会习俗格格不入,被藉故关进巴士底狱。他在狱中结识一位学者并成为知己,天真汉对世界的认识逐渐提高。伏尔泰在「天真汉」中写道,「历史只不过是一幅罪恶和灾难的图景」。卢梭对追求真理有一种狂热,他挑战伏尔泰的「上流社会」一诗,认为在娇揉造作的纤巧中,伏尔泰浪费了天才。伏尔泰对卢梭的思想理解很表面,曾断言「卢梭只配叫人遗忘」,但在咒骂最厉害的时候,也忘不了要赞赏几句「信仰自由」。伏尔泰与卢梭之间的恩怨,是个说不完的话题。

1778年2月,伏尔泰以84岁高龄回到阔别29年的巴黎,受到人们热烈欢迎,达到生命最辉煌的顶点。但回到费尔内庄园后就一病不起。临终前,伏尔泰交代后事:把棺材一半埋在教堂里,一半埋在教堂外。意思是说,上帝让他上天堂,他就从教堂这边上;上帝让他下地狱,他可以从棺材另一头悄悄溜走。

同年5月30日,伏尔泰与世长辞,当卢梭听到伏尔泰去世消息后说,「我这一生同他纠缠在一起,他走了,我也会随他而去」。不料此话一语成谶,伏尔泰死后仅一个月12天,卢梭也去世了。他本来被埋在爱莫浓维尔,但大革命后国民公会非要把他移往先贤祠,其墓室与伏尔泰的墓室相对,自由与宽容永远不再分离。

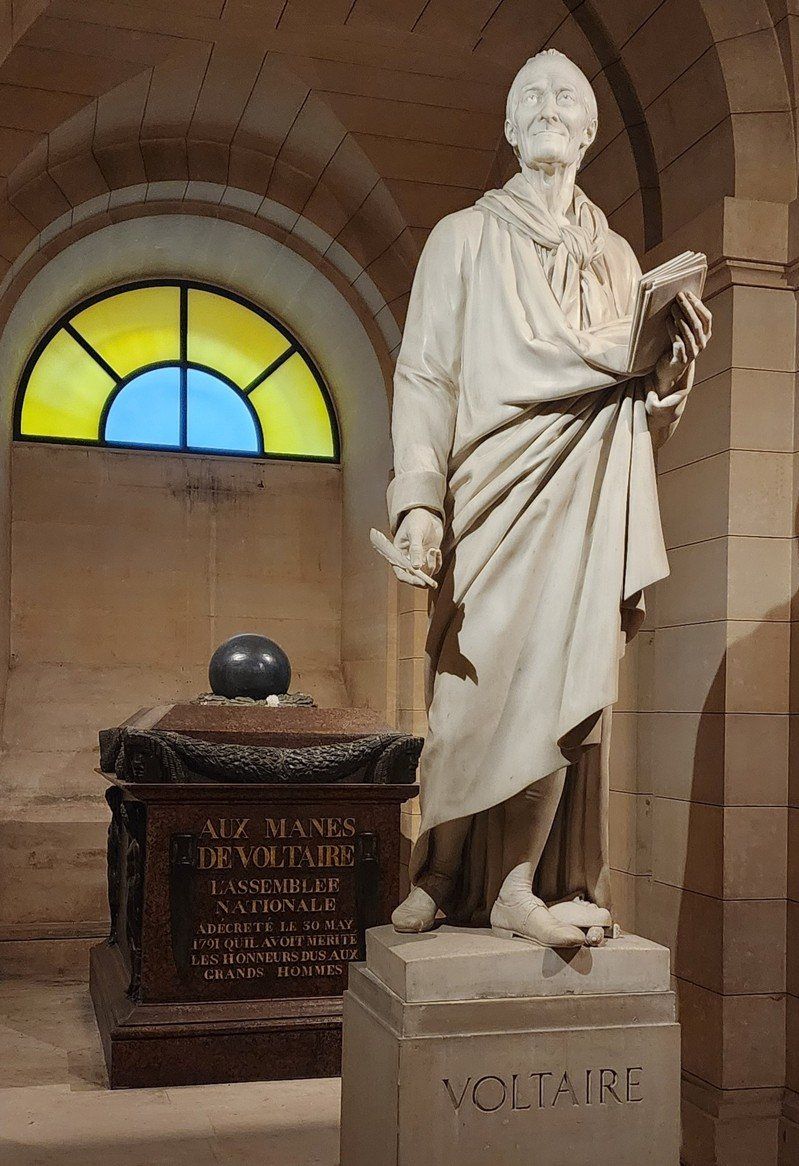

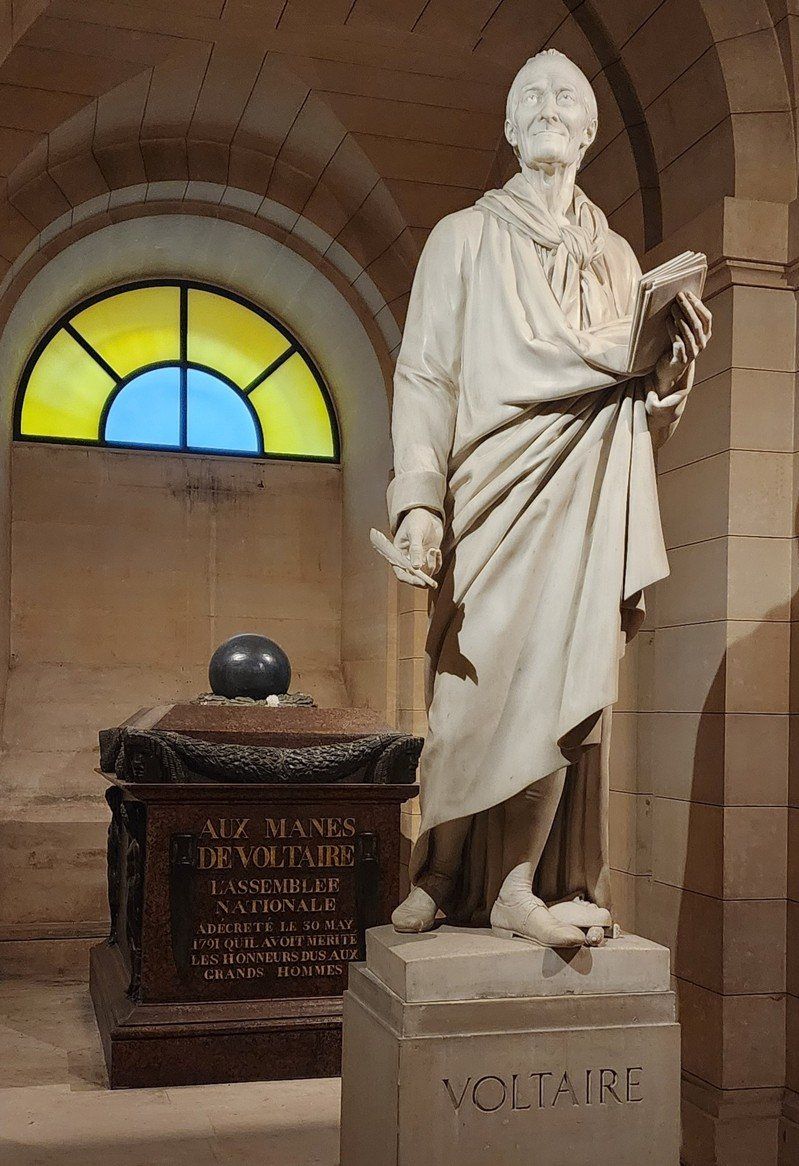

1791年,伏尔泰的灵柩被移入先贤祠,沿途有60万巴黎市民送葬。灵车上写着:「他是人类心灵的引擎,他是我们自由的航灯」。人们为他塑像,称他为 「精神王子」,伏尔泰一生为思想和言论自由而战,靠的不是权杖而是一支笔。

先贤祠。(图为作者提供)

先贤祠。(图为作者提供) 伏尔泰。(图为作者提供)

伏尔泰。(图为作者提供)后参与评论

暂无评论