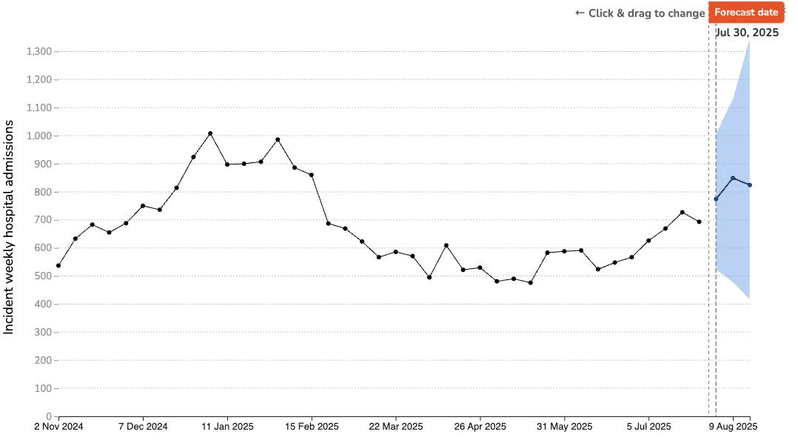

新冠病毒似乎平息,但並未遠離。聯邦疾病預防中心(CDC)最新數據,全美住院病例自6月中旬起,連續數周攀升,預測8月初將達每周約6000起,較春季明顯上升。疫情再現升溫跡象,疫苗是否仍有必要接種,引發關注。

根據CDC今年5月以前的指引,所有6個月及以上的民眾皆建議接種最新版疫苗,即「2024-2025年新冠疫苗」。然而,聯邦衛生部(HHS)5月30日於X平台發文,「不建議孕婦接種,也不建議健康兒童接種。」並強調家長若選擇在CDC接種時間表外為孩子接種,應諮詢醫療專業人員。

隨後,CDC於6月6日更新其官網指引,將接種對象縮限為「大多數18歲以上成人」,尤其是:從未接種過疫苗者、年滿65歲者、有重症風險者、長期照護機構住民、懷孕、哺乳中或計劃懷孕者,以及希望降低長新冠(Long COVID)風險的人。這意味著官方接種建議,已從「全民皆打」轉為「風險導向」,但CDC與HHS立場仍存在矛盾(孕婦是否應該接種),也讓不少民眾困惑。

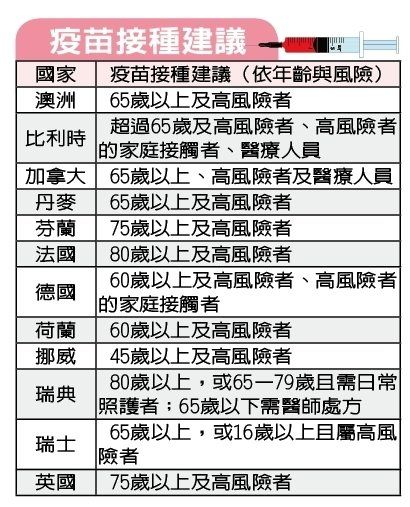

事實上,美國對疫苗的接種建議,一直較其他高收入國家激進。一篇今年5月發布在新英格蘭期刊(NEJM)上的研究指出, 歐洲多數國家普遍建議65歲以上或高風險族群接種,美國則採取廣泛授權政策,開放6個月以上所有民眾接種。是否仍有必要接種疫苗、哪些人需要接種,至今仍是一個存在爭議的問題。

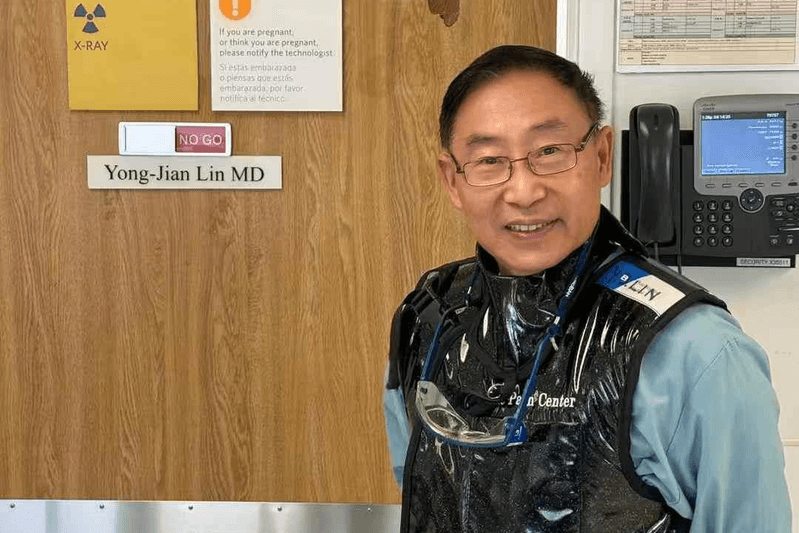

南加州西達賽奈醫院(Cedars-Sinai)麻醉科與疼痛科醫師林永健,多年來持續追蹤自身疫苗抗體變化,提供一項值得參考的實證資料。

林永健為2020年南加州首批接種新冠疫苗的前線醫護人員,並定期向美國雅培實驗室(Abbott Laboratories)捐贈血液樣本,用於疫苗免疫研究。其中一項主要的檢測指標,是抗刺突蛋白(S protein)的IgG抗體,該抗體是在接種疫苗或自然感染後由人體產生、可阻止病毒進入細胞的關鍵免疫指標。當指數大於50 AU/mL,表明體內抗體水平對病毒具有防禦力。

林永健共接種過四劑疫苗,最後一劑於2022年11月。根據檢測結果,在接種最後一針疫苗的12個月後,他體內的抗體水平仍高達14081.22AU/mL,是陽性值的282倍。但僅三個月後,他就在旅行時首次感染新冠,打破他此前「零感染」的紀錄。

感染後,林永健體內抗體飆升並長期維持高水準。今年2月18日檢測時,其抗體值仍有10595.04 AU/mL,是陽性標準的212倍;但在三個月後的一次旅行中,他再次感染新冠。

「這次感染前,我體內的抗體水平非常高,但還是感染了,說明高抗體不等於完全免疫。」經過兩次感染,林永健認為新冠抗體並不能防止感染。但他也強調雖然感染新冠,但幾乎沒有任何症狀,顯示疫苗或過往感染所累積的抗體,有助減輕病情嚴重程度。

那麼是否仍有必要打疫苗?林永健認為,應視個人情況而定。他指出,一方面,疫苗可能存在尚未完全了解的長期副作用,和所有疫苗和藥物一樣,並非完全無風險;另一方面,長新冠或新冠後遺症確實存在,亦不容忽視。

林永健補充,有一點似乎比較確定,根據他的抗體數據,感染新冠後六個月(12145.66 AU/mL)和一年(10595.04 AU/mL)內,抗體仍維持在相當高的水準。因此他認為,一般人群感染後半年或一年內都不必急於接種。

他認為,70歲以上長者,特別是患有慢性病或免疫系統疾病者,應考慮定期接種新冠疫苗,以減輕病情、降低住院及死亡風險。

CDC預測8月初至中旬,加州每周預計有800起COVID-19住院病例。(CDC)

西達賽奈醫院(Cedars-Sinai)麻醉科和疼痛科醫師林永健。(受訪人提供)

各國疫苗接種建議

後參與評論

暫無評論