在洛杉磯華埠,衰退的跡象隨處可見——餐館歇業、店面封板,昔日人潮擁擠的街道,如今變得冷清。經濟下滑的背後,潛藏一場更為安靜的公共健康危機。

這個不到三分之一平方哩、卻擁有近3萬7000居民的高密度社區(據租房網站Point2 Homes數據),長久以來已形成一個「非正式照護生態系」。不會開車的低收入長者,能夠步行購物、拿藥,與熟識的店鋪老闆聊天、跟老朋友一起品嘗家鄉味。這些看似微小的日常互動——行動力、信任與文化連結,長年支撐著居民的生活網絡。

如今,隨著商家接連關門、居民不斷搬離,這個系統正在逐漸崩解,社區的情感與健康基礎岌岌可危。

「現在連醬油都不知道去哪買。」八旬華埠居民伍惠榮無奈地說。他過去的日常採買在幾條街內就能完成,蔬菜、雜貨、生活用品,一應俱全。

如今,他只好定期外出一次,推著購物車搭乘90或94號公車,到幾哩外的Super King超市買菜。在那裡,他還能找到幾種熟悉的食材,像是廣東人愛吃的青江菜與包心菜。這趟往返連同等車時間,僅路程就要花上近兩個小時。

「最難買的是米,太重了,只能讓孩子送來。」伍惠榮的兩個子女分別住在河濱和爾灣,每當米快吃完時,他們就得開車幾十哩來送米。

近年來,華埠的大型連鎖超市接連歇業。最後的兩家華人超市G&G超市與愛華超市(Ai Hoa Market),在服務社區數十年後,於2019年關門,超過3000居民曾聯署要求市府介入,但最終未果。此後,只剩零星的小雜貨店與街頭攤販。

「小店或攤販根本沒法與大超市比。」伍惠榮說,愛華超市關門後,就再也買不到像苦瓜、芥蘭這樣華人愛吃的菜,醬油、黑醋、料酒這些調料,也不知道去哪買。一些長者選擇搭乘近一小時公車到蒙特利公園市的華人超市,在那裡,熟悉的食材與調味料選擇較多。

撐下來的小店鋪,也在一間間消失。伍惠榮樓下經營18年的餘華超市,今年10月起也已歇業。

「以前買東西到樓下就可以搞定,現在連一間像樣的超市都沒有了。」76歲的華埠居民William黃說,他在華埠住了十多年,感嘆如今人煙稀少。Willam還算幸運,因為他有車。「大多數老人沒有車,只能搭公車去買菜,再等孩子下班來送回家。他們的孩子可能住在其他城市。」

根據洛杉磯加大(UCLA)研究,華埠約四分之一居民為65歲以上長者(24%),比例遠高於洛杉磯縣平均(11%)。此外,超過四成家庭生活在貧困線以下,而全縣比例僅13%。

根據洛加大研究,華埠約四分之一居民為65歲以上長者;超過四成家庭生活在貧困線以下。(記者趙健/攝影)

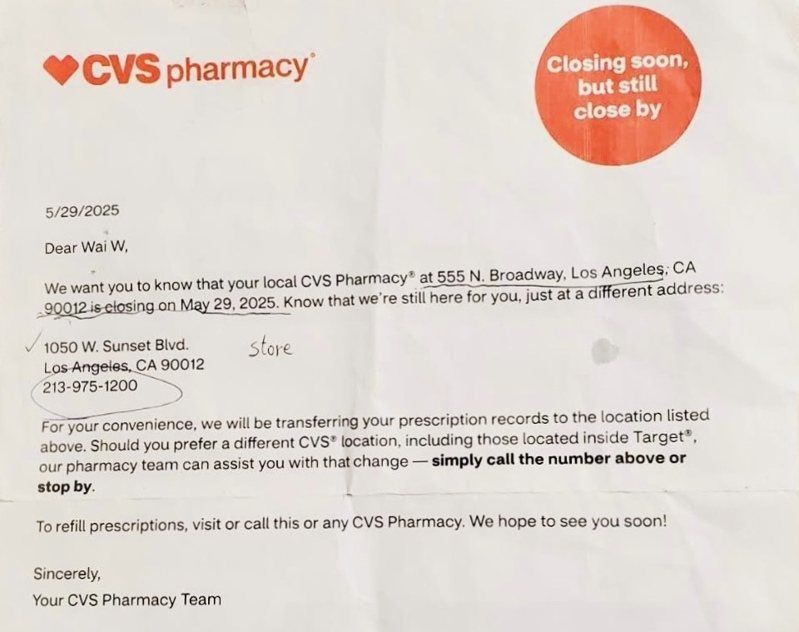

藥房也在消失。華埠唯一的連鎖藥局CVS自5月29日起關閉。

伍惠榮仍保留著CVS的關店通知,因為他每天需要注射四次胰島素。作為癌症倖存者,拿藥對他至關重要。CVS關門後,他必須搭三站公車到日落大道上的另一家CVS取藥。

華埠僅存的幾家小藥房也幫不上忙。「他們不賣胰島素,說是虧本生意。」伍惠榮說。

去華埠以外的藥店買藥,難的不是距離,而是語言障礙。「我語言不通,不知道怎麼買。好在學會了用手機翻譯給店員看。」伍惠榮表示,要是年紀再大些,真不知道該怎麼辦了。

傳統藥材店也在艱難維持。遠東參茸行經營超過40年,老闆Emily表示,受關稅、運輸與供應短缺影響,疫情後中藥材價格上漲35%至45%。「現在藥材太貴了,我們只能靠囤貨撐著。」

伍惠榮很擔心這些藥材店也會一家家關掉。每到周末,他會用夏枯草、蒲公英、羅漢果、淮山等藥材煲涼茶,認為有助身體恢復,這也是一些廣東長者的養生習慣。「如果連這些店都關了,我真不知道該去哪裡買。」

根據醫療資料庫PubMed的研究,公共衛生專家警告,低收入少數族裔社區的「藥房沙漠」(Pharmacy Deserts)現象持續惡化。這些地區往往糖尿病、高血壓與呼吸疾病盛行,如果失去就近藥局,不僅藥物與疫苗難取得,健康問題也會加劇,進一步增加醫療體系負擔。

華埠居民伍惠榮仍保留著CVS的關店通知。(受訪者提供)

關閉的華埠店面。(記者趙健/攝影)

後參與評論

暫無評論