环游西班牙的第三天,我们在潘普洛纳(Pamplona)过夜,由于不是在惊心动魄的奔牛(Encierro)节期间,得以从容地探索这座城市的历史与人文底蕴。

潘普洛纳是西班牙北部纳瓦拉(Navarra)自治区的首府,人口约20万,以巴斯克人为主。因位于庇里牛斯山脉脚下的山谷中,受地形影响,雨量充沛处处绿草如荫,与伊比利半岛其他大部分地区干旱的气候大不相同。

每年7月,当圣费尔明节(San Fermín)的奔牛号角响起,这座城市便瞬间化身为一个充满激情、勇敢与传统的舞台。美国大文豪海明威(Ernest Hemingway)在1923年首次参加奔牛节,就被这个活动的刺激与文化所吸引。他在小说《太阳照常升起》(The Sun Also Rises)中,详细描写了奔牛节,使这个节日变成国际知名盛事,有人称他为「让奔牛节闻名世界的男人」,如今虽然每年都有人在奔牛节上受伤乃至丧命,但这一疯狂的活动,每年仍吸引来自全世界大量的观光客。

奔牛铜雕像。(图作者提供)

奔牛铜雕像。(图作者提供)

一大早,离开旅馆后,导游直接把我们带到一座大型奔牛铜雕像前,接着漫步海明威大道,走到斗牛场的大门外,站在海明威的雕像前,诉说这里的故事。幻想着像海明威当年常在此驻足,酝酿如何将奔牛的刺激、节日的喧嚣与人群的百态,融入在小说的情节中。

12世纪时出任潘普洛纳城主教的圣费尔明,殉教后被视为该城的守护神,并每年10月举办「圣费尔明节」。当时只是一个纯粹纪念他的宗教节日,后来为了配合天气的因素,改到夏天举行。至于奔牛的起源来自斗牛文化,斗牛前,需要将公牛从农场赶进城内的斗牛场,人们必须跟着牛群跑,逐渐演变成圣费尔明节中的奔牛场景。

圣费尔明节在每年7月6日中午开始,奔牛则是从隔天的7日起到14日止,举行八场。每天清晨七点半,参跑者们站在街道中央,齐声高呼三次:「我们祈求圣费尔明,作为我们的守护神,保佑我们顺利奔牛!」

八点一到,烟火准时升空,同时将牛只从牛舍放出,从市政广场一直跑到潘普洛纳斗牛场为止,路线长约875公尺。奔牛节使用的公牛体型巨大、肌肉发达且极具攻击性,奔跑速度可达每小时24公里,因此对参跑者构成极大的危险。

潘普洛纳市政厅,奔牛由此出发。(图作者提供)

潘普洛纳市政厅,奔牛由此出发。(图作者提供)

参跑者穿着传统的白色衣裤和红色领巾与公牛一同奔跑,试图在牛群中穿梭,公牛通常在三到五分钟内沿着规画好的路线跑进斗牛场,当天下午,这些公牛会倒在斗牛士的剑下。

我们跟着导游从斗牛场沿着奔牛的路线,逆向走到市政厅。沿路的商家贩卖奔牛节的纪念品,墙壁上张贴着往年的节日海报,空气中彷佛还残留着那份激昂与紧张。一家商店大门上的倒数记时器显示离奔牛节还有45天,所以游客不多,倒是见到几位徒步前往圣地牙哥的朝圣客,他们背着背包,沿着有贝壳的「朝圣之路」路标前行,此去圣地牙哥约700公里,还要走上一个月左右,精神可佩。

倒数记时器显示离奔牛节还有45天。(图作者提供)

倒数记时器显示离奔牛节还有45天。(图作者提供)

导游也带着我们走了一小段朝圣之路后,转到市中心的卡斯蒂略广场(Plaza del Castillo),那里有一家创立于1888年的Cafe Iruña咖啡馆。它至今仍保留着古典优雅的装饰风格,内部装潢以艺术新潮(Art Nouveau)风格为主,精美的瓷砖、镜面装饰与古典家具,让人彷佛回到了19世纪末。这里不仅供应咖啡,更是一个吸引文人墨客、艺术家及当地名流聚集的场所。

海明威经常光顾Iruña咖啡馆。(图作者提供)

海明威经常光顾Iruña咖啡馆。(图作者提供) 有许多镜面装饰的Iruña咖啡馆。(图作者提供)

有许多镜面装饰的Iruña咖啡馆。(图作者提供)

海明威当年就经常光顾Iruña咖啡馆,他喜欢在这里与朋友聚会、喝酒、聊天,并观察当地人的生活,此馆不时出现在他的书中,使这家咖啡馆成为海明威迷与文学爱好者朝圣的地标。我们在这里点了两盘品秋(巴斯克语的小吃Tapas),和一杯西班牙的国民饮品桑格利亚(Sangria),我更坐在整整一百年前海明威曾坐过的角落,隔空沉浸在他创造的故事情节中。

18岁高中毕业后,海明威加入《堪萨斯城星报》(Kansas City Star)当记者,正式开始了他的写作生涯。六个月后,以红十字会救护车志愿者身分,前往第一次世界大战的义大利战地,历经受伤、获奖,也初次体会战争残酷。他将这段经验成为小说《战地春梦》(A Farewell to Arms)的素材。

他在《太阳照常升起》的开头第一句话,写道:「你们都是迷失的一代。」(You are all a lost generation。)是引用好友史坦因(Gertrude Stein)提出的「迷失的一代」概念,因为在第一次世界大战中,包括海明威自己的许多年轻人,见证人类史上第一次大规模地机械化屠杀,感到人命毫无价值;当回到社会后,他们难以适应正常生活,更质疑宗教、国族、家庭、道德等传统价值,书中的角色均呈现出「失根」的状态。

斗牛与布雷特女士(Lady Brett Ashley)是书中的两大象征主角,它们分别体现了「迷失的一代」在追寻价值与爱情中挣扎。

他将斗牛描写成为保有仪式感与价值的行为,斗牛士与公牛之间是一种纯粹、直接、无伪的生死对决体验。动作优雅又致命的斗牛士是「真正男人」的象征,与小说中其他迷失、软弱、酗酒的男性形象形成鲜明对比。

漂亮的布雷特就算摆在今天也算是非常前卫,由于早年的挚爱死于战场,本身又是护士,见识过战争的残酷。经历了两次婚姻,当时正在打离婚官司,又同时和男主角杰克相爱。书中还有另外三个男人也爱上她,他们一起来到西班牙后,又加进一位年轻斗牛士小鲜肉,日夜狂欢。

布雷特渴望感情,却害怕被感情囚禁,她像风一样飘荡在各个男人之间,不为谁停留太久,却无法逃避空虚,始终无处可归。杰克是一位在法国当记者的美国人,似乎就是海明威的化身。他深爱布雷特,却在战争中受伤失去性能力,而无法真正在一起。对杰克而言,布雷特是梦,也是梦碎的无奈。

虽然他以记者特有的简洁、冷静、客观文字风格书写,要不是不少粗俗的对话外,这本书几乎就是一部琼瑶的三厅式言情小说,男女主角在巴黎相遇,一起到西班牙看斗牛,大部分情节不是在酒吧或咖啡厅,不然就是在餐厅里吃大餐。这本书也曾被拍成电影《妾似朝阳又照君》,片名不如改成《爱上一个不该爱的人》来得更贴切。

全书带有一点粗俗的最后两句对话,最经典⋯

「喔,杰克(Oh, Jake),」布雷特说:「我们本可以过得那么他妈的快乐(We could have had such a damned good time together).」

「是的(Yes),」杰克:「想起来挺美的,不是吗(Isn't it pretty to think so?)」

好像有一种不喊叫,也不哭泣的失落,沉沉地压在每个角色和读者的心里。

海明威对西班牙情有独钟,1936年西班牙内战爆发后,他又回去当战地记者,支持共和派,也将经历写成小说《战地钟声》(For Whom the Bell Tolls)。然而内战最终以独裁的佛朗哥元帅胜利告终,对他无疑是理想破灭的打击。

西班牙不只是海明威创作的来源,更是一场灵魂的燃烧。那里的阳光与鲜血、葡萄酒与弹孔、公牛与斗牛士,共同构筑了他文学与人生的边界。他晚年常说:「我一生中最重要的部分留在了西班牙。」

大文豪的笔为潘普洛纳增添了一份文学的色彩,也多了一份对生命、勇气与传统的深刻思考。百年来,太阳依旧日复一日升起,照耀着这座在狂欢与宁静之间切换的城市。

潘普洛纳古城墙。(图作者提供)

潘普洛纳古城墙。(图作者提供) 斗牛场(Plaza de Toros)大门外的海明威雕像。(图作者提供)

斗牛场(Plaza de Toros)大门外的海明威雕像。(图作者提供) 海明威当年常光顾Iruna咖啡馆的角落。(图作者提供)

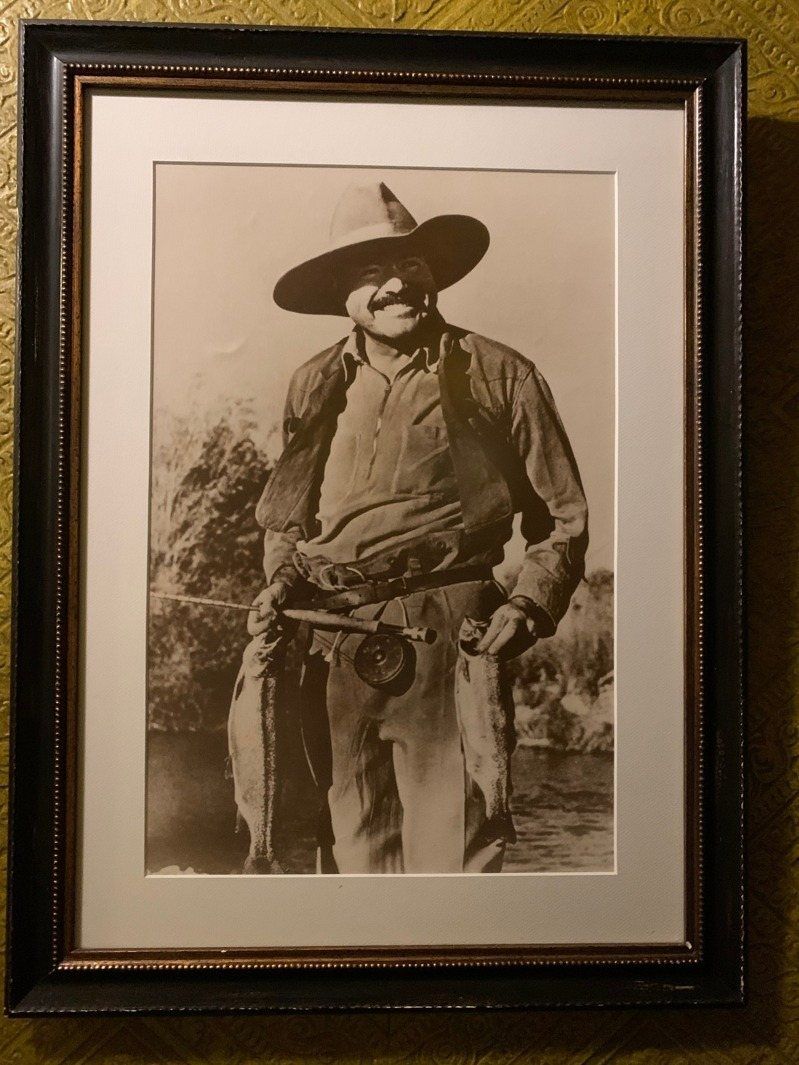

海明威当年常光顾Iruna咖啡馆的角落。(图作者提供) Iruna咖啡馆的角落挂着海明威当年的照片。(图作者提供)

Iruna咖啡馆的角落挂着海明威当年的照片。(图作者提供)后参与评论

暂无评论