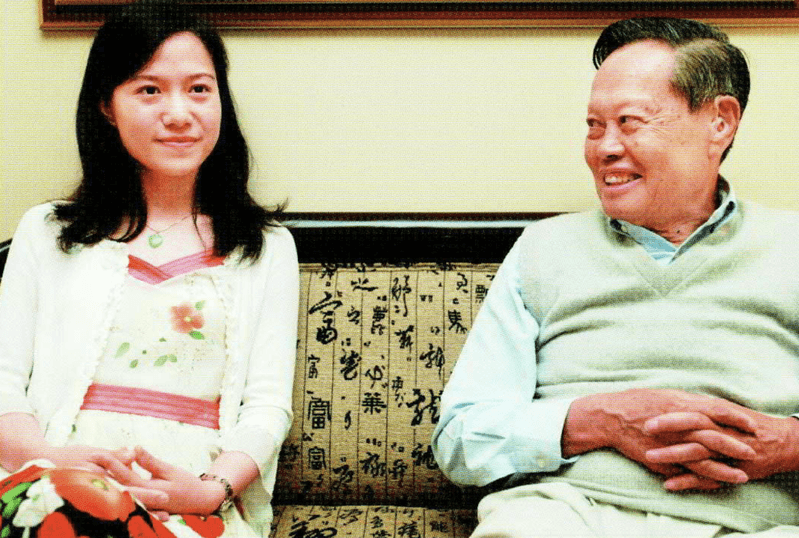

娶了翁帆後,楊振寧打趣說,翁帆發現他沒有想像中聰明。 (聯合報系資料照)編者按:此篇相對論原刊登於2006年7月6日的聯合報,楊振寧跟翁帆接受聯合報專訪一年多前剛結婚,是兩岸與科學界的大事。楊與翁在訪談中分享他們新婚生活的滋味。楊振寧說:「我和翁帆是不同時代的人,但從彼此身上,我們學習到彼此沒經驗過的事。」

2004年12月,82歲的諾貝爾物理學獎得主楊振寧梅開二度,引起全球矚目和議論。他的新婚妻子翁帆,年僅28歲,是楊振寧眼中「上帝恩賜最後的禮物,給我的老靈魂一個重回青春的歡喜」。

前天,楊振寧和翁帆婚後第一次來到台灣,走到哪裡都手拉著手,親密不言可喻。訪談中,楊振寧談老、談緩慢、談身後,樣樣坦然,但是愛情超越這一切,翁帆說:「這是我們的決定,我們生活得很好。」

楊振寧(以下簡稱楊):我們是不同時代的人,婚後,我們從彼此學習到些自己以前沒經驗過的事情。

我們年紀差很多,媒體有非常多討論,不過有一點大家都沒注意到:一個人到了80多歲,不可能不想到他的生命是有限的,跟一個年紀很輕的人結婚,很深刻的感受是,這個婚姻把自己的生命,在某一種方式上做了延長。

假如我沒跟翁帆結婚,我會覺得三四十年後的事跟我沒關係;現在我知道,三四十年後的事,透過翁帆的生命,與我有非常密切的關係。下意識裡,這個想法對我有很重要的影響。

翁帆(以下簡稱翁):振寧講過:「有些事我看不到了,可是再過三四十年,你幫我看。」我們心底難免有點傷感,但大家都曉得這是一個事實,每個人都會經歷。

對我來說,婚後經常要旅行,參加一些會議和活動,這跟我以前生活不一樣,因為我結婚前還在念書。

我想所有人結婚後都少一些自由,但也換來很多好處,比如說,晚上不用一個人吃飯。

楊振寧(右)與夫人翁帆(左)2006年訪台。(聯合報系資料照)

楊:我認識很多人,有的認識很多年,像這兩天翁帆和我會看到很多人,我都會預先向翁帆介紹,這個人多少歲、做什麼研究。

翁:多的時候我不可能全部記住,但見面談話後,就可以記起來。我發現,很多人年紀大,可是心態非常年輕。像這回去維也納,我和法國一個諾貝爾獎得主的太太去逛博物館,她六七十歲了,但完全不覺得她是個老人,她走路甚至比我還行。

楊:也是在維也納,見到一個非常重要的理論物理學家,他們夫婦請我們吃飯,他夫人問翁帆多少歲了……

翁:她非常開朗,她先說自己七十六歲了,問我多少歲。我說我快三十了。她非常吃驚,說:「我以為妳才十六歲!」我們哈哈大笑。

楊:我想人相處了以後,年齡差別沒什麼重要性,重要的是,每個人都不一樣。

透過跟翁帆的接觸,我也認識很多和她同年紀、在潮州、廣東長大的中國年輕人,幫助我對中國今天的各種現象,多一些了解。

楊:像吃東西,畢竟我在美國住了快60年,而她最近才長期接觸外國生活。

翁:我發現他吃中餐和西餐份量不一樣,西餐吃得比較多,中餐通常吃一點就說吃飽了。

楊:又比如說她對中國的補藥,相信的程度,比我大了很多很多。

翁:中國人普遍覺得人參是好的,廣東人喜歡煲湯,裡頭會放一些藥材。這些我相信對身體有好處,他一邊喝,一邊說不相信。不過只要他肯喝,我還是會煲給他。

楊:我對煲湯的作用,信仰沒有她那麼強。

我想中醫裡許多觀念有它的道理,不過這個道理沒有通過科學的方法研究清楚(翁笑)。比如說人參對人的身體所以好,因素非常複雜,人體也非常複雜,兩個複雜的東西混在一起,就不容易研究。

楊:一個人到了我的年紀,不可能不想到一生的經歷(翁伸手輕輕拿掉楊臉上的一根頭髮)。我在安徽合肥出生,當時的合肥,像還在十九甚至十八世紀的狀態,沒有電,沒有馬路,大的公共汽車因城門太小進不來。直到父親在我六歲時回國,到廈門大學當教授,把我和母親接去,我才從十九世紀跨進廿世紀,第一次看見抽水馬桶、罐頭水果,也第一次吃到香蕉和菠蘿。

到美國時我廿二歲,二戰剛結束,這以後五、六十年來,全世界人類生產力大幅成長,大多數國家今天的情形,遠超過從前;尤其美國,率領整個世界利用科技的影響,使到處變得非常繁榮。這與我個人一生命運,有很密切的關係。

我在美國當研究生時,正好物理學有新的一支剛發展,就是高能物理和粒子物理。一個年輕人能和一個開始蓬勃發展的領域結合在一起,是最幸運的,那景況像是「遍地黃金」。

那也是美國學術研究大大發展的時候,各校、各研究所都在擴充,機會非常多。所以我從沒找過工作,都是職業來找我,這當然非常幸運。

在個人生活方面,我跟杜致禮結婚五十多年,現在又跟翁帆結婚,不管別人怎麼想,在我自己看起來,都是很幸運的。

而這麼多幸運結合在一起,是很少有的。

翁:我想我沒他那麼幸運,這是肯定的。不過我也覺得,我一切都還不壞,對目前的生活很滿意。

1995年,楊振寧與翁帆初相識。 (楊振寧/提供)

楊:科學前沿的研究工作,我想可以比喻為衝鋒陷陣,年紀大的人衝鋒陷陣的本領,不能和年輕人相比,這點和文學完全不一樣。比如我的老朋友何炳棣(歷史學家,中研院人文組院士),比我大三四歲吧,著作和研究還是在前沿做得很好。

我現在基本上,漸漸從最前沿退下來,改走到物理學發展的歷史,注意的是過去一兩百年學術上發展的總缺失。我到各地去演講,講題都與這有關。

這些年關於這方面,我寫了不少文章,現在翁帆幫我整理文章,翻譯成中文,打算出一本楊振寧選集。一九八三年我出過一本英文的selected papers,現在等於出續集,但用中文出版。

翁:非常專業的文章,一般我不會翻譯,可是比較普及的,像物理史、人物介紹,這些我可以。

楊:這是有個媒體斷章取義,不太對,好像我說中國多一兩個諾貝爾獎有什麼用處啊!我不是這樣講,我的意思是中國更需要的,是比爾蓋茲那樣的企業家,或能發明任天堂的企業,創新的同時,也帶來很多經濟效益。得諾貝爾獎當然好,問題是哪個更重要。

楊:對,我想這是人類史無前例的發展吧。一個這麼古老的文化、這麼多的人口,從一百多年前瀕於滅亡的狀態走到今天,是人類歷史上一個重大的事情,對廿一世紀的影響,是非常巨大的。

我常常想,我這點也很幸運,到了八十多歲的年紀,還能看到我所關懷的一個文化傳統,處在崛起的狀態。

有位印度裔諾貝爾獎得主,也七八十歲了,他對印度文化前途的關懷,就像我對中國文化的前途一樣,可是他沒有我這麼樂觀。另一個幾年前過世的大學者薩依德,關心伊斯蘭文化的發展,但對他的文化前途同樣沒有我的樂觀。

我想,大家都看得出來,這廿年來中國的經濟情形、國際影響都提升得很快,這有長遠的歷史道理,這道理還會繼續下去。

楊:我對台灣的發展,也採取樂觀的態度。

翁:我想他首先是一個人。當我們生活在一起,我很少去想他是什麼得主或什麼人物,就只把他當作丈夫一樣來相處。

楊:我可以解釋得更清楚一點。比如說我看電視或看電影,了解的速度不如一般人,一方面是我的耳朵有點問題,不過不只是這個。我跟翁帆看電影,她會覺得:喔,原來楊振寧這人,並不這麼聰明。

翁:每看完一部電影,過一兩天他就完全忘了,我再跟他提起,他就說沒看過。他說他年輕時就是這樣,所以一部電影看上十次,都不會覺得悶。

翁:嗯,現在我剛好想起兩件事,心裡覺得是甜的。有一回我們在日本,早上我病了,頭暈、肚子疼,沒法起床,振寧到樓下幫我拿一碗麥片粥上來,餵我吃。(楊:多半時候,都是她照顧我。)

另一件是在三亞的酒店,他通常比我早起看報紙、看書。那天他不想開燈吵醒我,就到洗手間裡頭去看。我醒來後跟他說,你可以開燈的。

楊:是,很幸運,我現在身體很好。假如我不能行動了,我們的關係和對前途的看法,不可能跟現在一樣。

有人認為我們的年紀差這麼多,興趣可能完全在不同方向,過去經驗也不一樣,會影響我們彼此之間的了解程度。不過,我覺得這些婚姻不成功的可能性,在我們之間都沒有。

相反的,年紀差這麼多的婚姻,有特別促進兩人關係融洽的地方。比如說,一個人年紀大以後,反應會比以前慢一點,英文說slow down。年輕時你走路反應很快,絆了一下立刻可以調節,年紀大的人調節速度慢一點。

所以我跟翁帆走路,很自然就拉著手。一般人說這表示我們的關係很親密,當然如此,不過還有一個更深的道理,就是我拉著她的手,我走路的安全感會增加。

翁:我沒有,其實他走路很快的。

楊:親人的看法,當然是我們比較重要的考慮(楊有三名子女),不過在我們兩家的情形,他們沒有任何異議。至於朋友,我想絕大多數都覺得這是一樁不尋常的婚姻,不過他們也認為是值得做的事情。

最近我們到美歐去了一趟,因為翁帆是念英文的,所以她和別人交談一點困難也沒有。我曾經想過,如果她不大會說英文,我們會不會結婚?這是沒辦法回答的問題,人的感情很複雜,不過這的確是一個重要因素。

翁:我們結婚是先自己決定,再通知家裡人。當然希望他們支持,不過我想,首先是我們自己做了決定。

振寧說過三四十年後,大家一定會認為這是羅曼史,我也這樣覺得。我這樣想沒什麼特別理由,只因為我們生活得很好。

楊:我想(看了翁一眼),翁帆也許不會反對我給你們講這個故事。討論結婚的時候,我跟翁帆說,將來我不在了,我贊成妳再結婚。她說:「我當然不會,你怎麼可以這樣講!」

但我的話是有哲理的。人生非常複雜,沒有絕對的對與不對。我告訴她,贊成妳將來再結婚,是年紀大的楊振寧講的;年紀輕的楊振寧,希望妳不再結婚。

楊振寧103歲過世 相關報導

後參與評論

暫無評論