在傳統華人社區,「月嫂」往往由年長女性擔任,象徵著經驗與照護的延續。但近年來在美國,愈來愈多新世代華人,開始以更專業的培訓與多元文化背景,投入孕產與育兒照護工作。她們以導樂(Doula)為名,嘗試將情緒支持、文化理解與教育陪伴結合,為家庭打造更貼近當代需求的產後照護模式。

「導樂」(Doula)源自希臘語,意為「陪伴的女人」。在美國,導樂指的是在懷孕、生產與產後階段,為母親提供非醫療性支持的專業人員,內容包括分娩陪伴、情緒疏導、母乳指導與新生兒照護等。不同於月嫂的手把手服務,導樂更強調教育與心理層面支持,幫助家庭建立育兒信心。

生活在南加、現年30出頭的許嘉珊(Priscilla Hsu)是在美國出生長大的台灣移民第二代。她原本在非營利機構工作,疫情期間決定轉換跑道。「我之所以成為導樂,是因為在紐約經歷過一次大手術,當時遠離家人,有位素未謀面的志工陪著我,那份支持讓我深受感動。」她說,「我認識的許多導樂,都是因為某段經歷讓她們希望改變未來的生育經驗。」

但她也坦言,這份工作在華人社區仍然罕見。「我認識的導樂裡其實沒有太多亞裔。」她說,「感覺白人和非裔比例較高。」她認為原因可能是亞裔社群裡沒有從事這類照護工作的傳統,「而且導樂工作不僅辛苦且收入不夠穩定,如果沒有伴侶或其他支持,不太容易長期做下去。」

雖然是在美國接受專業培訓,許嘉珊對華人習慣的「坐月子」文化也較為了解,但她並不會完全遵循傳統月子的流程。「我希望幫助家庭了解背後的邏輯與意義,而不是僅僅遵守規條」。

許嘉珊的客戶包括不少第二代華裔母親。她觀察到,代際與文化在育兒方面的不同容易引發衝突。「上一代強調傳統與紀律,年輕一代更在意心理健康與自主發展,」她說,「我工作的一部分內容是為父母與子女間搭起橋樑。」

在南加爾灣,Cooings Doula Care是另一個正在改變傳統的團隊,成員也以年輕華人為主。Cooings Doula Care是在聯邦註冊的生產與產後導樂機構之一,嘗試把亞洲月嫂的細緻照護與美式導樂的情緒支持結合,打造出跨文化的新型孕產服務。

教育經理Ruby Liu指出,傳統月嫂多為個體服務、且服務期有限,「而我們是團隊服務,除了導樂外,背後也、還有顧問與線上團隊,從孕期到產後階段都會持續提供支持與解答。」她說,除了嬰兒照護與產婦康復外,導樂也會關注情緒健康與母乳哺育,並具備急救與心理溝通訓練。

Ruby也是一名九零後,她職涯起點源自學生時期。「在美國東岸唸書時,我做過帶孩子的兼職,」她說,「那時只是幾個小時的臨時工作,但我發現自己很喜歡,後來就去接受專業訓練。現在加入公司後,我覺得這是可以當成長期事業來做的。」如今,Ruby不僅是一位專業「導樂」,還是國際認證的哺乳顧問、亞洲產後陪護聯盟認證的導師。

截至目前,Cooings Doula Care已服務近500個家庭,遍及洛杉磯、西雅圖、灣區、紐約與芝加哥。許嘉珊則已陪伴超過25個家庭、參與25場分娩。兩人雖來自不同路徑,卻共同代表著同一股力量——年輕的華人照護者正以專業與共感,挑戰傳統的文化框架,讓「照顧」成為一份值得被尊重的職業。

Cooings Doula Care嘗試把亞洲月嫂的細緻照護與美式導樂的情緒支持結合,打造出跨文化的新型孕產服務。(Cooings Doula Care提供)

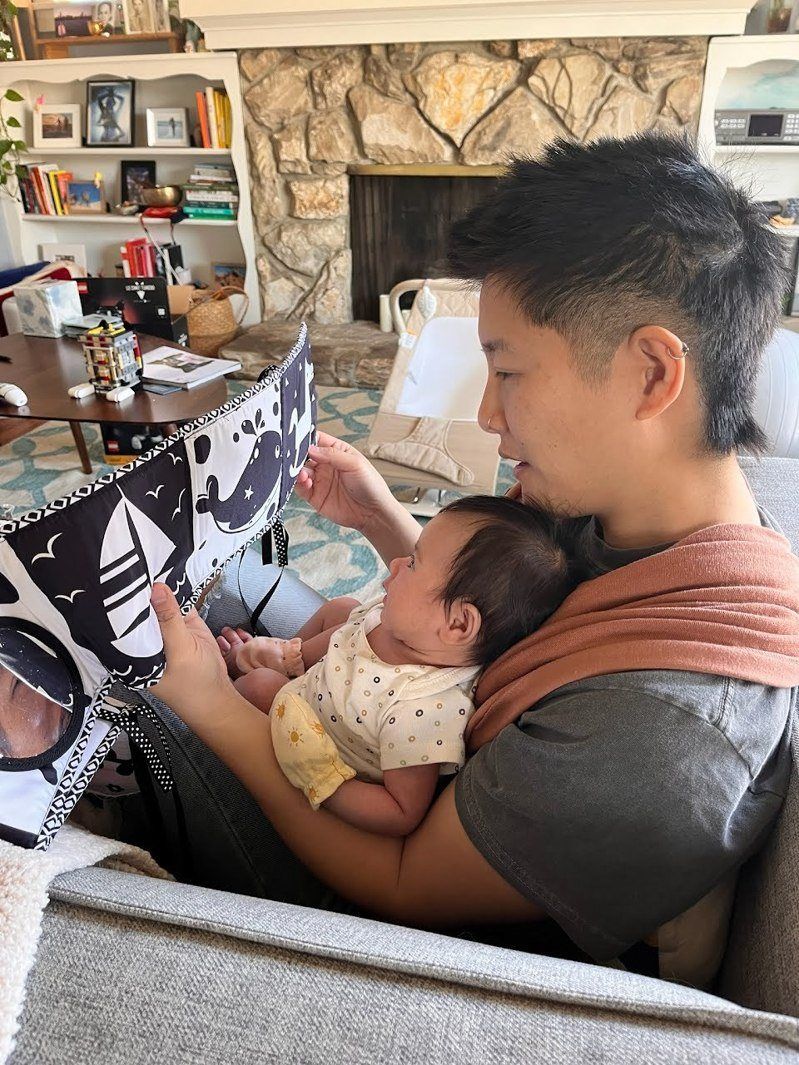

許嘉珊因為在一次醫療經歷中感受到志工的溫暖,決定放棄原本在非營利機構的工作,成為一名導樂。(Priscilla Hsu提供)

後參與評論

暫無評論