宾夕法尼亚州兰卡斯特(Lancaster)的清晨,阳光从薄雾中透出淡金色的光。当我们的车驶过蜿蜒的乡间公路,两旁是起伏的玉米田与牧草地,田野彷佛是一张张被晨露打湿的画布。一辆灰黑色的「buggy」马车从对向缓缓行来,驾驶者身穿黑衣、留着浓胡,神情平静,目不斜视,彷佛与我们置身于两个平行世界。

灰黑色的「buggy」马车是阿米许人的交通工具。(作者提供)

这里是阿米许(Amish)人的国度,一群选择与现代世界保持距离的基督教社群。在高速公路与智慧手机主宰的时代里,他们以马车代步、仍使用煤油灯、拒绝电视与网路,过着近乎19世纪的农村生活。他们不只是观光客眼中的奇景,而是活生生对信仰与社群忠诚的历史延续。

此次兰卡斯特之旅,我特别预约了一场「阿米许dinner体验」。但报名时赫然发现时间是在上午11点,心中满是疑问。在游客中心集合后,导游笑着解释,对阿米许人而言,「dinner」其实是午餐也是正餐,而晚上那一餐叫「supper」,吃得比较简单。

我们共11人搭乘小巴,穿行在狭窄的乡间小路上,司机兼导游向我们细说阿米许人的历史与生活,也揭开这群现代隐士的神秘面纱。更提醒我们,非经许可,不能拍摄人像,尤其拍正面人像是绝对的禁忌。

半小时后终于来到一户坐落田野深处的农舍。女主人家有一股淡淡的烘焙香气,餐厅中有一张铺着素色桌布的长桌,和略显杂乱的摆设。

阿米许人源自16世纪欧洲的宗教改革运动,是安那伯教派(Anabaptists)的分支。他们主张成人洗礼、和平主义与简朴生活,与当时的主流教会尖锐对立。1693年,瑞士门诺会教士雅各·阿曼(Jakob Ammann)倡议更严谨的信仰生活,于是分裂出「阿米许」教派。

18世纪初,为逃避欧陆的宗教迫害,一批阿米许人横渡大西洋,定居于宾州,因为当时殖民地创办人威廉·潘(William Penn)承诺提供宗教自由与土地。此后,阿米许社群在美洲深耕。根据2023年统计,全美阿米许人口已超过38万人,遍布32州,主要集中于俄亥俄(约8万)、宾州(约7.7万)与印地安那(约6.5万)。因高出生率与低流失率,其人口每20年几乎翻倍成长,至今已成为美国文化景观中的独特存在。

阿米许人住家,屋外都有一个大型的白色瓦斯筒,且阴雨天仍晾着衣服。(作者提供)

阿米许家庭每周有一天「洗衣日」,即使阴雨天,也照常晾衣服。(作者提供)走在乡间道路上,两边出现大小或远近不一的农场和房舍,其实一眼就可以分辨出,哪一间农舍是阿米许人的住家,因为外面都有一个大型的白色瓦斯筒,而且下着雨,几乎每家仍有衣服晾在屋外。

阿米许家庭多有明确的「洗衣日」,通常是一周一次(多为星期一或四),无论天气如何,只要到了洗衣日,仍然照常洗衣服。因此,即使在阴雨天也照常晾衣服。他们信奉简朴与顺服,认为生活应当接受上帝安排的节奏,下雨是自然的一部分,不用过度回避,衣服多半晾在那里等天气转晴,自然会再干。

一般人以为阿米许人一律拒绝现代科技,其实不然。他们是「慎选使用」而非「一概拒绝」。他们不接外界的电网,但可使用瓦斯、太阳能或手摇机械。有些家庭使用太阳能电池板或瓦斯发电机,让冰箱、灯具得以运作。但他们不看电视、不上网,以防娱乐取代亲子与社群交流。

至于电话,多数家庭会将电话设在农场边缘的「社群电话亭」,只供紧急或商务联系。这些选择看似严格,实则显现出他们对现代社会节奏的深刻反省。他们认为科技应服务生活,而非宰制信仰。

阿米许人的生活重心是家庭与教会。每户家庭通常子女众多,八到十个孩子并不稀奇,既为上帝的祝福,也为农耕劳动提供必要人力。他们重视每日三餐的家庭聚会,饭后由父亲带领读经祷告,不只是宗教仪式,更是价值观的实践。

但与主流教会不同,阿米许教会不设教堂,主日礼拜每两周轮流在信徒家中举行,使用的是17世纪的德语《圣经》。聚会不鼓励神学辩论,而是强调谦卑与顺从,力求群体和谐。

他们的服饰宛如活历史再现,男子穿深色背带裤、无领上衣与黑帽子,已婚男子留胡不蓄须。女子则着单色长袍、围裙与头巾,白色代表未婚,黑色为已婚。这些衣着不仅是传统,更是一种谦卑、节制与反物质主义的价值展现。

他们的语言亦具特色,家庭与日常用语为「宾州德语」(Pennsylvania Dutch)的方言,礼拜使用标准德语,对外则以英语应对,三语并行,使得阿米许社群文化在主流美国中自成一国。

阿米许人以马车代步,象征一种慢节奏的生活哲学。汽车意味着距离、速度与个人主义,而马车保留了地缘性与社群核心。

灰黑色的「buggy」马车是阿米许人的交通工具。(作者提供)

马是阿米许家庭的重要成员。(作者提供)

农业是他们的经济命脉。他们耕作玉米、小麦、大豆,饲养牛、马、羊与鸡,多使用马拉犁具与手工具,实行永续农法。除了农耕,许多家庭亦从事木工、家具制作、烘焙与农夫市集,成为兰卡斯特观光的重要支柱。

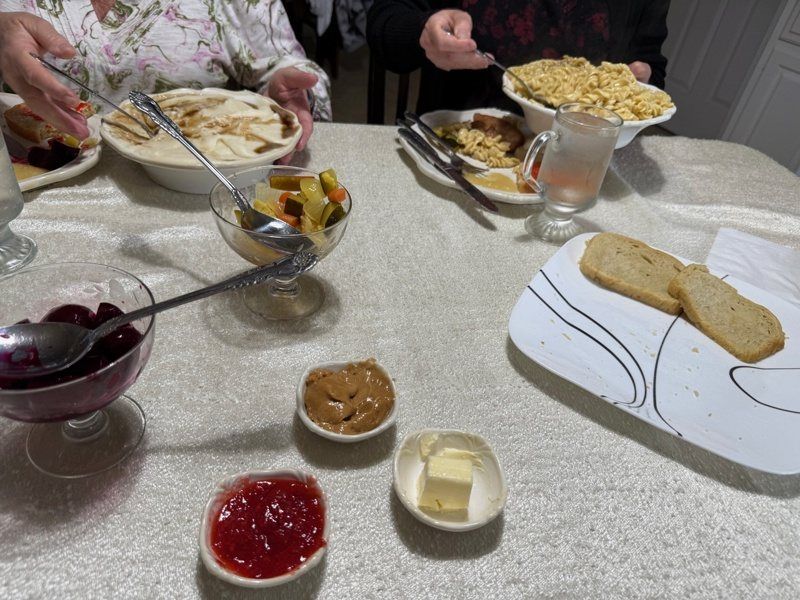

当天,我们在女主人家吃到的每一道菜,几乎都来自自家农场。从口感绵密札实的土司面包、腌菜、果酱、花生酱,到通心面、马铃薯泥、烤鸡、碎肉饼与绿豌豆,再到甜点与冰淇淋,皆充满浓浓的土地味与家常温度。

餐后,女主人在大门口的桌子上摆满了各种腌菜与果酱罐,和手工艺品等贩卖,大伙儿都买了一大堆东西。但还是土司面包最抢手,等排到我们时已经卖光了。不过她说:「如果不介意,冰箱还有早上吃剩的半条。」就这样皆大欢喜。

我们在一户阿米许人家里用餐,厨房有电灯与冰箱。(作者提供)

我们在一户阿米许人家里用餐,厨房有电灯与冰箱。(作者提供)

阿米许主人家里,摆满各种腌菜与果酱罐和手工艺品等贩卖。(作者提供)阿米许孩子就读社群自设的小学,通常为一间教室、一位老师、一至八年级共处。毕业后多回家务农,不鼓励升学。他们相信高等教育会引进世俗价值,影响信仰纯洁。这一做法曾在1972年引起「威斯康辛州对尤德森案」诉讼,最终美国最高法院裁定保障其教育选择权,成为宗教自由的重要案例。

阿米许主人家里,摆满各种腌菜与果酱罐和手工艺品等贩卖。(作者提供)阿米许孩子就读社群自设的小学,通常为一间教室、一位老师、一至八年级共处。毕业后多回家务农,不鼓励升学。他们相信高等教育会引进世俗价值,影响信仰纯洁。这一做法曾在1972年引起「威斯康辛州对尤德森案」诉讼,最终美国最高法院裁定保障其教育选择权,成为宗教自由的重要案例。

不参政、不服兵役、也不诉讼,阿米许人称外人为「English」,似有明显界线,却不完全封闭。他们进行农产品交易、偶而聘请司机,并在必要时就医。COVID-19疫情期间,他们展现惊人的社群韧性,自助共度难关,赢得外界尊敬。美国政府也曾做出让步,自1965年起,阿米许人因宗教理由,且自行扶养年长或残疾成员,可免缴社会福利税,但他们仍须缴纳的房地产税与地方税。

导游还提到,当地还有一些保守门诺派(Old Order Mennonite)居民,也穿着朴素、用马车,但他们设有聚会的教堂,对科技的接受程度也略高。

有趣的是,我多年来每年固定将投稿台湾报纸副刊的稿费捐给台湾家扶中心,资助贫童,后来才意外发现,这个成立于1950年的机构,其创办人竟是来自门诺派的宣教士高甘霖牧师(Rev. Glen D. Graber)。原来,阿米许与门诺派同宗同源,只是在时间与信仰实践上分道扬镳。

饭后,我们在细雨中漫步农场,看见牛、羊与鸡在草地上悠闲觅食,景象恬然如画。这不仅是一场文化之旅,更是一场时代的沉思。阿米许人用缓慢与谦卑对抗这个快节奏的世界,他们的选择,或许不为所有人所认同,却提醒我们科技与效率之外,还有另一种活法。

当你在兰卡斯特的田野间遇见一辆缓缓驶来的马车,不妨放慢脚步、静静凝视。也许,你会感受到一种被遗忘的价值,那是与土地、家人与信仰同在的静默旅程。

在阿米许人家中作客用餐,面包、果酱、花生酱、马铃薯泥皆自制。(作者提供)

在阿米许人家中作客用餐,面包、果酱、花生酱、马铃薯泥皆自制。(作者提供)

兰卡斯特(Lancaster County)是宾州东南部的一个郡和城市的名称,名字来自早期移民者的故乡—英国的兰开斯特。白人约占八成,亚裔美国人不到三成。兰卡斯特是宾州的第八大城,美铁在这里有设车站,一般人会驾车前往。当地人对城名的读音为LANK-i-stir。

后参与评论

暂无评论