文化部近日公告,指定故宫典藏的「大清国致大英国国书」为重要古物,成为首个获重要古物身分的外交文书。有趣的是,这也是一封「送不出去的国书」,不仅见证了清末着名的「五大臣炸弹案」,也见证中国在君主立宪和民主共和间的摇摆。

故宫所藏的「大清国致大英国国书」获文化部指定为重要古物。(图/故宫提供)国书是指一国元首,代表政府致他国元首的文书。清光绪31年(1905年),晚清政府有鉴于日本推行宪法,国力大增,遂派五名大臣,赴亚洲和欧洲各国考察宪政,作为未来实施君主立宪制度的参考。

此一出访也受到举国关注、各大报竞相报导,但被革命党人认为会阻碍民主革命。1905年9月24日,五大臣准备自正阳门车站出发,革命党人吴樾化身炸弹客,混入仆役之中放置炸弹,未料车身突然震动引爆炸弹,吴樾当场身亡,五大臣仅受伤,因此被迫推迟宪政考察团出发时间。

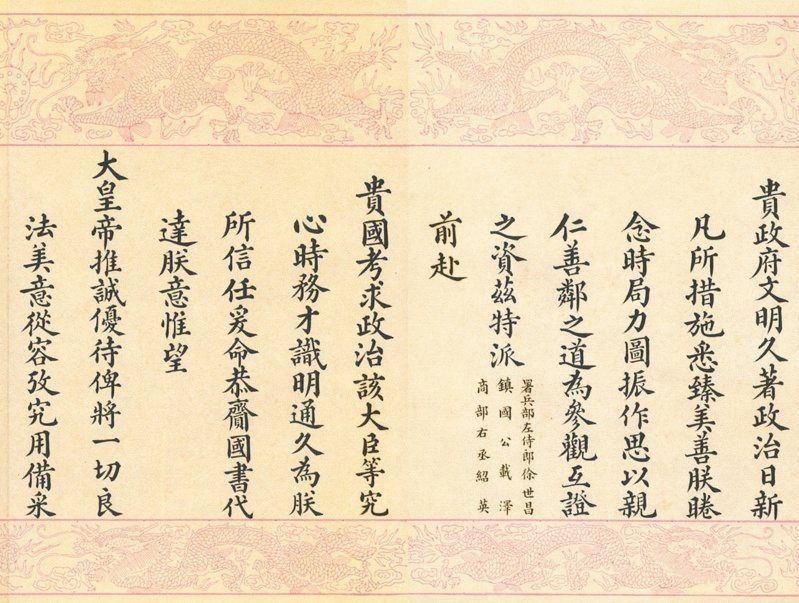

五大臣中,镇国公载泽、商部大右丞绍英受伤较重,无法出国,这也导致「国书」中的使臣名必须修改,原本要送到英国的这份国书,遂成为「送不出去的国书」,只能报废藏于清宫。

但也因为这件爆炸案,「送不出去的国书」成为少数能够见证清末在君主立宪和民主共和两种改革路线冲撞的历史文物。当故宫文物随国民政府播迁来台时,老故宫人看出这份报废文件的重要性,千里迢迢送来台湾。文化部的指定理由指出,此一「国书」的保存,见证晚清政府面对外界国际局势与内部革命刺激,所开展的立宪运动历史背景。

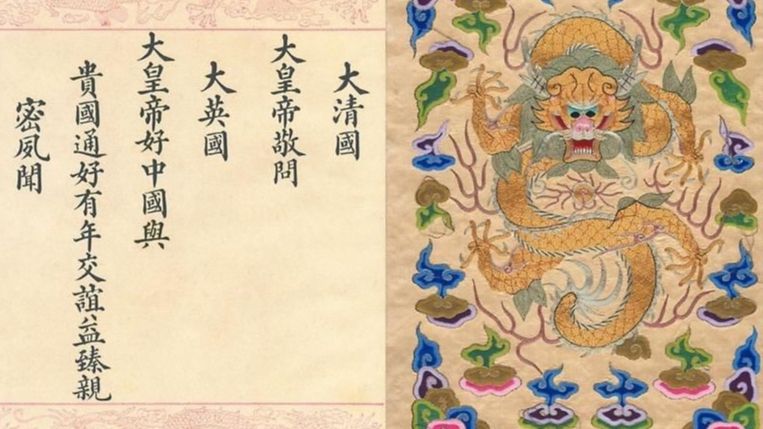

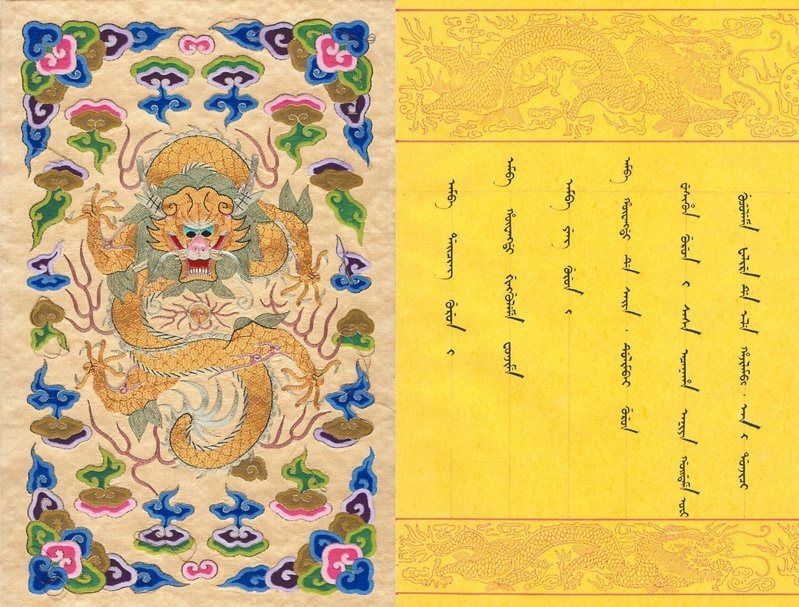

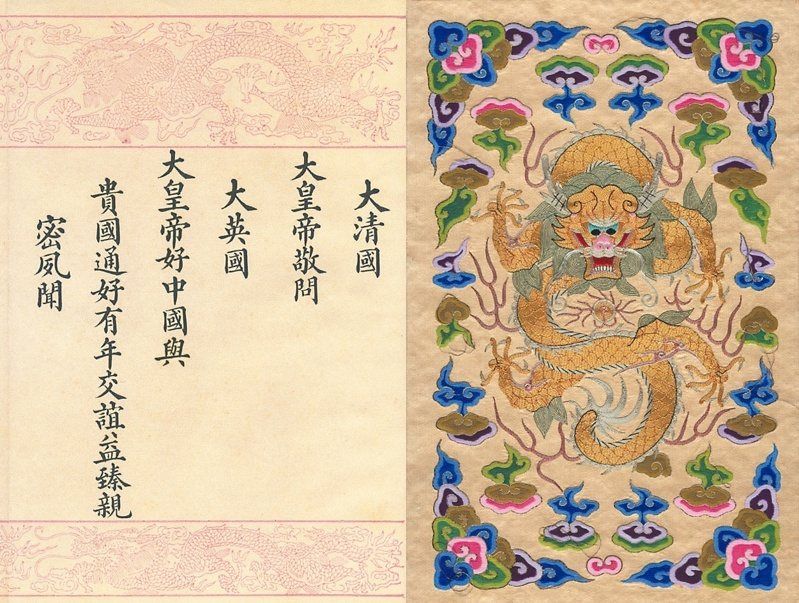

故宫所藏的「大清国致大英国国书」获文化部指定为重要古物。(图/故宫提供)为了彰显清朝对各国的重视、展示大清国威,国书外观以绣上三条五爪金龙、福山寿海的刺绣纹饰涵套予以保护,正中为满汉文合璧的「大清国国书」。其中的涤金龙图案,代表「一国之君,如朕亲临」,封面亦绣上华丽龙纹云彩刺绣,国书内文为满汉对照,代表「满汉合璧」的美学。

故宫所藏的「大清国致大英国国书」获文化部指定为重要古物。(图/故宫提供)

后参与评论

暂无评论