每當我漫遊在美國東部新英格蘭,總會被那一條條蜿蜒於林間、穿過田野的石牆所吸引。這些石牆看似廢墟,其實不然,它們歷經滄桑,見證了這片土地上的歲月與歷史,是新英格蘭最具代表性的景觀之一。

新英格蘭的石牆有一番原始樸拙,地老天荒的韻味。有的石牆高達4呎,排列整齊,顯然經過精心修築;有的則隨意堆疊,斑駁老舊。那些石頭有的光滑圓潤,彷彿被河水細細打磨;有的稜角分明,鑲嵌著閃亮的雲母和雪白的石英紋理。苔蘚悄悄蔓延在石縫之間,為它們添上了一抹歲月的綠色。

1萬5000年前,勞倫泰德冰蓋如同一台巨大的推土機,從北方緩緩向南輾壓新英格蘭,輾碎了沿途的一切。當冰川漸漸消融,留下一片布滿岩石、地形崎嶇的原始大地。田野上散落的石頭,有的拳頭大小,有的巨大如小山,它們就是未來石牆的原材料。

新英格蘭現存最古老的石牆,據說位於新罕布夏州塞勒姆的「神祕山」,通過碳測年法確定年代達4000年之久,康乃狄克州格羅頓的「岡吉萬普」舊石器時代遺址同樣可追溯到4000年前。是誰築起了這些石牆?出於何種目的?至今仍是歷史學家未解的謎。

殖民者的到來,改變了新英格蘭的面貌。這些尋求宗教自由的拓荒者,遵循著「創世記」中的古老教誨:「要生養眾多,遍滿地面,治理這地……」 他們認為,這不僅是上帝的旨意,也是人類的責任——改善和管理所居住的土地 。「治理這地」在實踐中具體化為各種行動,例如開墾荒地、種植作物,以及建造各種形式的圍欄,包括石牆,他們將這些行為視為人類文明戰勝荒野、創造秩序的證明。石牆承載著殖民者的信仰與價值觀。

石牆是物理上的界線。它們被用來畫分農場、標識地界和圈養牲口。殖民者以農業維生,為了在森林中清理出可耕種的空地,幾乎砍光了所有樹,他們就地取材,撿起散落在地上的石頭,砌出一道又一道的石牆。

18世紀中期,新英格蘭沿海地區人口快速成長,人們紛紛遷往荒野開墾新地。隨著土地的開發,人們從歐洲傳統的共同放牧逐漸轉向個人牧場所有權,農業實踐發生巨變,推動了石牆建設的熱潮。

1811年,長絨美利奴羊首次進口,引發持續75年的「養羊熱」。石牆既能防禦野獸進入,又能防止羊跑掉,成了保護羊群的天然屏障。人們將石塊從土壤中挖出,用牛拖著雪橇搬運,堆砌成牆。為了圍住牛隻,他們砌起矮牆;為了圈養擅長攀爬的羊,則築起了高牆。

據估計,到1871年,新英格蘭地區的石牆總長度接近25萬哩,足以繞地球10圈。

新英格蘭人喜歡石牆,有詩為證:「堅固的籬笆比熱托迪酒,或所有的土耳其或阿拉伯的安眠藥更能讓人安然入睡;有了石牆,你不僅知道你的牛在哪裡,還知道牠們不在哪裡」。

隨著時間的流逝,石牆年久失修,風化崩塌。詩人羅伯特弗羅斯特在「補牆」中寫道,牆體倒塌的原因多元:重力、獵人踐踏、凍融循環……,石牆的敵人是人類和大自然。

人類擁有破壞的工具,但大自然的力量更為無情──酸雨緩慢侵蝕石頭中的礦物質;颶風將牆邊參天的橡樹連根拔起,掀翻了石牆。

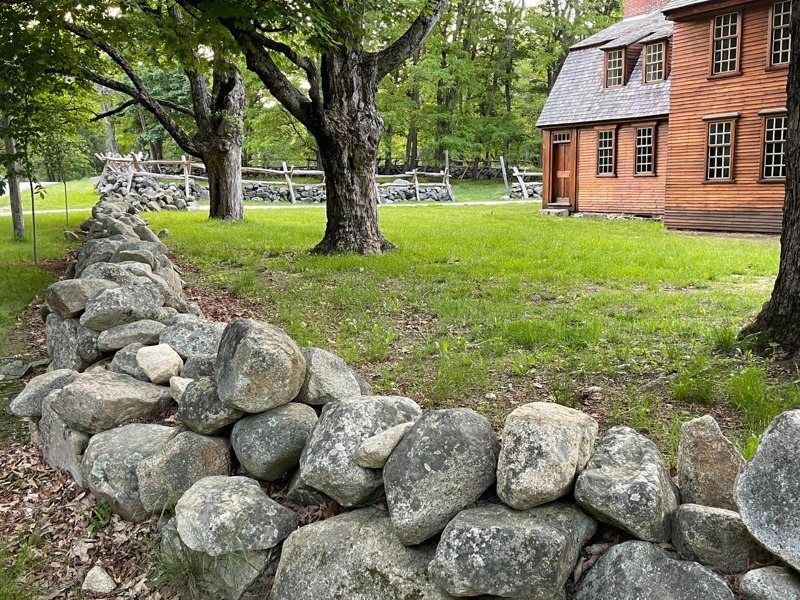

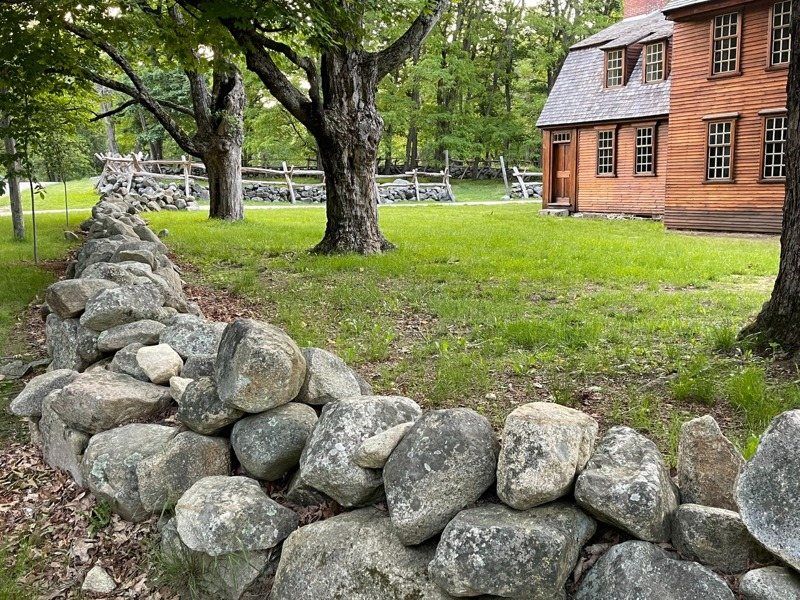

麻州的列剋星頓與康科德有許多石牆。這些石牆見證了美國獨立戰爭的第一場戰鬥。1775年4月19日清晨,濃霧未散,英國軍隊步步逼近。躲藏在一道道石牆後的民兵們屏息以待,子彈已上膛,手指緊扣扳機。他們借助這個簡單的防禦工事,用火槍瞄準。當英國士兵的子彈呼嘯而至,「啪啪」地擊打在堅硬的石塊上,濺起碎石與火花,民兵們卻安然無恙。那一天,石牆成為民兵最堅實的屏障,目睹了美國獨立戰爭最偉大的一幕。

如今,這些石牆依舊靜靜聳立在田野上,樹林間。它們早已不再是農田的分界線,而化作了大地的年輪。 它們彷彿是一位位沉默的見證人,無聲地訴說著新英格蘭悠久而滄桑的歷史。每一道石牆記錄著殖民者的辛勤工作、戰火硝煙,以及歲月的流動。行走其間,看著摸著石牆,我心裡湧起對新英格蘭這片土地深深的敬意與眷戀。

(作者現居美國東北部,熱愛自然與寫作,長期關注生活與文化的交匯點,致力於用文字記錄日常中的詩意與傳統中的溫情。)

新英格蘭的石牆見證了美國獨立戰爭的第一場戰鬥。(作者提供)

新英格蘭的石牆靜靜聳立在田野上、樹林間 。(作者提供)

新英格蘭的石牆早已不再是農田的分界線,而化作了大地的年輪。(作者提供)

新英格蘭的石牆歷經滄桑,見證這片土地上的歲月與歷史。(作者提供)

新英格蘭的石牆歷經滄桑,見證這片土地上的歲月與歷史。(作者提供)

後參與評論

暫無評論