環遊西班牙的第三天,我們在潘普洛納(Pamplona)過夜,由於不是在驚心動魄的奔牛(Encierro)節期間,得以從容地探索這座城市的歷史與人文底蘊。

潘普洛納是西班牙北部納瓦拉(Navarra)自治區的首府,人口約20萬,以巴斯克人為主。因位於庇裡牛斯山脈腳下的山谷中,受地形影響,雨量充沛處處綠草如蔭,與伊比利半島其他大部分地區乾旱的氣候大不相同。

每年7月,當聖費爾明節(San Fermín)的奔牛號角響起,這座城市便瞬間化身為一個充滿激情、勇敢與傳統的舞台。美國大文豪海明威(Ernest Hemingway)在1923年首次參加奔牛節,就被這個活動的刺激與文化所吸引。他在小說《太陽照常升起》(The Sun Also Rises)中,詳細描寫了奔牛節,使這個節日變成國際知名盛事,有人稱他為「讓奔牛節聞名世界的男人」,如今雖然每年都有人在奔牛節上受傷乃至喪命,但這一瘋狂的活動,每年仍吸引來自全世界大量的觀光客。

奔牛銅雕像。(圖作者提供)

奔牛銅雕像。(圖作者提供)

一大早,離開旅館後,導遊直接把我們帶到一座大型奔牛銅雕像前,接著漫步海明威大道,走到鬥牛場的大門外,站在海明威的雕像前,訴說這裡的故事。幻想著像海明威當年常在此駐足,醞釀如何將奔牛的刺激、節日的喧囂與人群的百態,融入在小說的情節中。

12世紀時出任潘普洛納城主教的聖費爾明,殉教後被視為該城的守護神,並每年10月舉辦「聖費爾明節」。當時只是一個純粹紀念他的宗教節日,後來為了配合天氣的因素,改到夏天舉行。至於奔牛的起源來自鬥牛文化,鬥牛前,需要將公牛從農場趕進城內的鬥牛場,人們必須跟著牛群跑,逐漸演變成聖費爾明節中的奔牛場景。

聖費爾明節在每年7月6日中午開始,奔牛則是從隔天的7日起到14日止,舉行八場。每天清晨七點半,參跑者們站在街道中央,齊聲高呼三次:「我們祈求聖費爾明,作為我們的守護神,保佑我們順利奔牛!」

八點一到,煙火準時升空,同時將牛隻從牛舍放出,從市政廣場一直跑到潘普洛納鬥牛場為止,路線長約875公尺。奔牛節使用的公牛體型巨大、肌肉發達且極具攻擊性,奔跑速度可達每小時24公裡,因此對參跑者構成極大的危險。

潘普洛納市政廳,奔牛由此出發。(圖作者提供)

潘普洛納市政廳,奔牛由此出發。(圖作者提供)

參跑者穿著傳統的白色衣褲和紅色領巾與公牛一同奔跑,試圖在牛群中穿梭,公牛通常在三到五分鐘內沿著規畫好的路線跑進鬥牛場,當天下午,這些公牛會倒在鬥牛士的劍下。

我們跟著導遊從鬥牛場沿著奔牛的路線,逆向走到市政廳。沿路的商家販賣奔牛節的紀念品,牆壁上張貼著往年的節日海報,空氣中彷彿還殘留著那份激昂與緊張。一家商店大門上的倒數記時器顯示離奔牛節還有45天,所以遊客不多,倒是見到幾位徒步前往聖地牙哥的朝聖客,他們背著背包,沿著有貝殼的「朝聖之路」路標前行,此去聖地牙哥約700公裡,還要走上一個月左右,精神可佩。

倒數記時器顯示離奔牛節還有45天。(圖作者提供)

倒數記時器顯示離奔牛節還有45天。(圖作者提供)

導遊也帶著我們走了一小段朝聖之路後,轉到市中心的卡斯蒂略廣場(Plaza del Castillo),那裡有一家創立於1888年的Cafe Iruña咖啡館。它至今仍保留著古典優雅的裝飾風格,內部裝潢以藝術新潮(Art Nouveau)風格為主,精美的瓷磚、鏡面裝飾與古典家具,讓人彷彿回到了19世紀末。這裡不僅供應咖啡,更是一個吸引文人墨客、藝術家及當地名流聚集的場所。

海明威經常光顧Iruña咖啡館。(圖作者提供)

海明威經常光顧Iruña咖啡館。(圖作者提供) 有許多鏡面裝飾的Iruña咖啡館。(圖作者提供)

有許多鏡面裝飾的Iruña咖啡館。(圖作者提供)

海明威當年就經常光顧Iruña咖啡館,他喜歡在這裡與朋友聚會、喝酒、聊天,並觀察當地人的生活,此館不時出現在他的書中,使這家咖啡館成為海明威迷與文學愛好者朝聖的地標。我們在這裡點了兩盤品秋(巴斯克語的小吃Tapas),和一杯西班牙的國民飲品桑格利亞(Sangria),我更坐在整整一百年前海明威曾坐過的角落,隔空沉浸在他創造的故事情節中。

18歲高中畢業後,海明威加入《堪薩斯城星報》(Kansas City Star)當記者,正式開始了他的寫作生涯。六個月後,以紅十字會救護車志願者身分,前往第一次世界大戰的義大利戰地,歷經受傷、獲獎,也初次體會戰爭殘酷。他將這段經驗成為小說《戰地春夢》(A Farewell to Arms)的素材。

他在《太陽照常升起》的開頭第一句話,寫道:「你們都是迷失的一代。」(You are all a lost generation。)是引用好友史坦因(Gertrude Stein)提出的「迷失的一代」概念,因為在第一次世界大戰中,包括海明威自己的許多年輕人,見證人類史上第一次大規模地機械化屠殺,感到人命毫無價值;當回到社會後,他們難以適應正常生活,更質疑宗教、國族、家庭、道德等傳統價值,書中的角色均呈現出「失根」的狀態。

鬥牛與布雷特女士(Lady Brett Ashley)是書中的兩大象徵主角,它們分別體現了「迷失的一代」在追尋價值與愛情中掙扎。

他將鬥牛描寫成為保有儀式感與價值的行為,鬥牛士與公牛之間是一種純粹、直接、無偽的生死對決體驗。動作優雅又致命的鬥牛士是「真正男人」的象徵,與小說中其他迷失、軟弱、酗酒的男性形象形成鮮明對比。

漂亮的布雷特就算擺在今天也算是非常前衛,由於早年的摯愛死於戰場,本身又是護士,見識過戰爭的殘酷。經歷了兩次婚姻,當時正在打離婚官司,又同時和男主角傑克相愛。書中還有另外三個男人也愛上她,他們一起來到西班牙後,又加進一位年輕鬥牛士小鮮肉,日夜狂歡。

布雷特渴望感情,卻害怕被感情囚禁,她像風一樣飄蕩在各個男人之間,不為誰停留太久,卻無法逃避空虛,始終無處可歸。傑克是一位在法國當記者的美國人,似乎就是海明威的化身。他深愛布雷特,卻在戰爭中受傷失去性能力,而無法真正在一起。對傑克而言,布雷特是夢,也是夢碎的無奈。

雖然他以記者特有的簡潔、冷靜、客觀文字風格書寫,要不是不少粗俗的對話外,這本書幾乎就是一部瓊瑤的三廳式言情小說,男女主角在巴黎相遇,一起到西班牙看鬥牛,大部分情節不是在酒吧或咖啡廳,不然就是在餐廳裡吃大餐。這本書也曾被拍成電影《妾似朝陽又照君》,片名不如改成《愛上一個不該愛的人》來得更貼切。

全書帶有一點粗俗的最後兩句對話,最經典⋯

「喔,傑克(Oh, Jake),」布雷特說:「我們本可以過得那麼他媽的快樂(We could have had such a damned good time together).」

「是的(Yes),」傑克:「想起來挺美的,不是嗎(Isn't it pretty to think so?)」

好像有一種不喊叫,也不哭泣的失落,沉沉地壓在每個角色和讀者的心裡。

海明威對西班牙情有獨鍾,1936年西班牙內戰爆發後,他又回去當戰地記者,支持共和派,也將經歷寫成小說《戰地鐘聲》(For Whom the Bell Tolls)。然而內戰最終以獨裁的佛朗哥元帥勝利告終,對他無疑是理想破滅的打擊。

西班牙不只是海明威創作的來源,更是一場靈魂的燃燒。那裡的陽光與鮮血、葡萄酒與彈孔、公牛與鬥牛士,共同構築了他文學與人生的邊界。他晚年常說:「我一生中最重要的部分留在了西班牙。」

大文豪的筆為潘普洛納增添了一份文學的色彩,也多了一份對生命、勇氣與傳統的深刻思考。百年來,太陽依舊日復一日升起,照耀著這座在狂歡與寧靜之間切換的城市。

潘普洛納古城牆。(圖作者提供)

潘普洛納古城牆。(圖作者提供) 鬥牛場(Plaza de Toros)大門外的海明威雕像。(圖作者提供)

鬥牛場(Plaza de Toros)大門外的海明威雕像。(圖作者提供) 海明威當年常光顧Iruna咖啡館的角落。(圖作者提供)

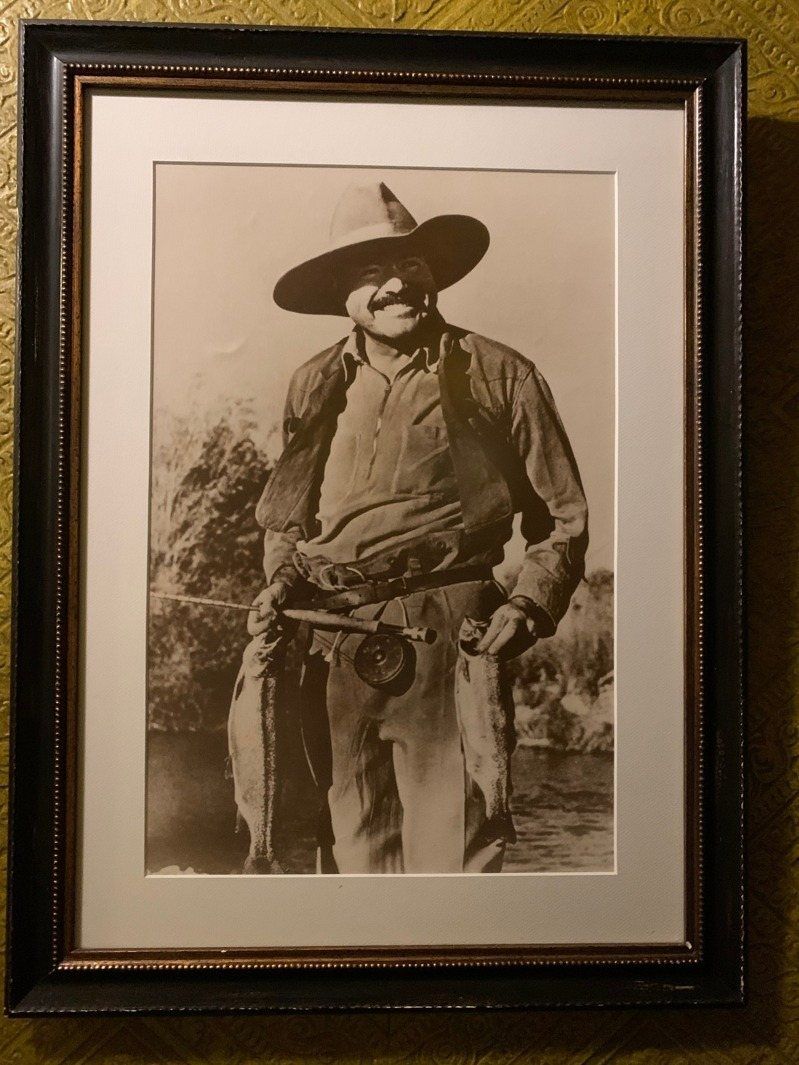

海明威當年常光顧Iruna咖啡館的角落。(圖作者提供) Iruna咖啡館的角落掛著海明威當年的照片。(圖作者提供)

Iruna咖啡館的角落掛著海明威當年的照片。(圖作者提供)後參與評論

暫無評論